L’expérience DAMIC-M livre les premiers résultats de sa recherche de matière noire

Au terme de trois mois de prise de données, le prototype du détecteur de matière noire DAMIC-M, un simple capteur CCD de 20 grammes installé dans la caverne du Laboratoire Souterrain de Modane et capable de distinguer chaque électron isolément, a permis d’établir des contraintes strictes sur l’existence de particules de matière noire ultra légères. Un résultat de très bonne augure pour l’expérience finale, dont le démarrage est prévu dans quelques mois. DAMIC-M est un projet porté par le LPNHE (CNRS / Sorbonne Université) avec des contributions IJCLab, LPSC et Subatech.

La technologie derrière vos photos de vacances vient de faire avancer la connaissance sur la matière noire, cette matière dont les physiciens soupçonnent qu’elle baigne l’Univers entier, mais qui résiste jusqu’à aujourd’hui à toute forme de détection. C’est en effet en exploitant le potentiel des CCD (Charge-Couple Devices), des capteurs en silicium similaires à ceux qui équipent de nombreux appareils photo numériques, que la collaboration DAMIC-M est parvenue à réfuter les prédictions de certains modèles de production de la matière noire dans la région des basses masses, comprises entre 1 et 1000 MeV/c2. Le pari de la collaboration menée par les laboratoires CNRS Nucléaire & Particules, celui de s’appuyer sur des capteurs photographiques améliorés pour les besoins de l’expérience, a donc été payant.

L’hypothèse de l’existence de particules dotées de masse mais n’interagissant pas avec la lumière – et donc impossibles à observer directement dans l’Univers – est la mieux placée pour percer certains mystères soulevés par l’observation astrophysique, tels que l’inexplicable cohésion interne des galaxies face à leur force centrifuge, qui devrait les émietter. Des particules de matière noire à fort impact gravitationnel pourraient ainsi imprégner l’ensemble du cosmos, représentant jusqu’à 80% de la matière dans l’Univers. Pourtant, elles restent à ce jour introuvables. Même leur masse ne fait pas consensus : celle-ci dépend entièrement des modèles de production proposés par les théoriciens. DAMIC-M, par exemple, a choisi de se concentrer sur la détection de particules légères (entre 1 MeV et 1 GeV), interagissant avec les électrons.

L’expérience espère repérer directement ces mystérieuses particules à l’aide de son détecteur composé de capteurs CCD en silicium pur. Le principe est simple : les éventuelles particules de matière noire présentes dans la caverne souterraine du LSM pourraient rebondir aléatoirement sur les électrons composant les capteurs. Ainsi impactés, les électrons produiraient un petit signal électrique qui serait ensuite transformé en signal numérique, trahissant la présence de la matière noire.

« Les CCD, c’est une technologie qui existe depuis 50 ans maintenant, qui est arrivée à maturité et que l’industrie et les scientifiques maîtrisent bien. Par contre, il s’agit bien de capteurs optiques destinés à détecter des photons. Nous avons donc dû innover pour les rendre sensibles à d’hypothétiques particules de matière noire, explique Antoine Letessier-Selvon, chercheur au LPNHE (CNRS / Sorbonne Université) et coordinateur scientifique de DAMIC-M.

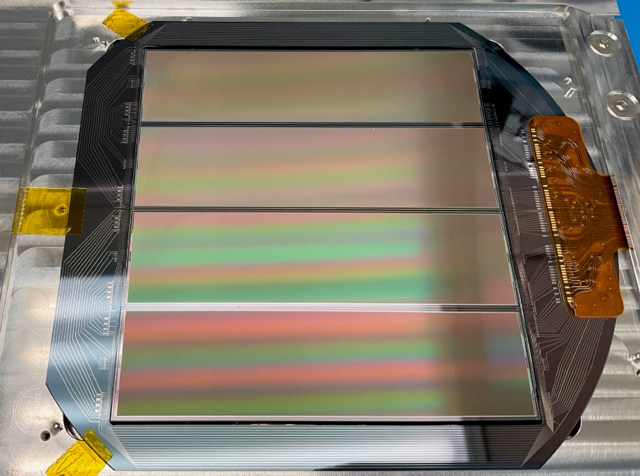

Depuis les premières manipulations au laboratoire souterrain SNOWLAB en 2016, d’intenses travaux ont ainsi été menés pour, d’une part, augmenter la résistivité des capteurs afin de limiter le risque de contamination radioactive et d’autre part, développer des capteurs plus épais, augmentant la zone active de détection de la matière noire. En parallèle, un nouveau système d’amplification du signal, dénommé « skipper CCD », a été créé afin de pouvoir lire la charge relevée par le capteur plusieurs fois sans la détruire, permettant de réduire quasi indéfiniment le bruit de lecture. « Avec ces innovations, nous avons poussé la technologie CCD jusqu’à nous offrir une résolution inédite. Nous pouvons désormais mesurer la charge dans chaque pixel du détecteur avec une précision d’une petite fraction d’électron », commente Antoine Letessier-Selvon.

Cette précision permet d’établir avec certitude le nombre d’électrons émis dans le détecteur. Elle serait cependant vaine sans efforts pour limiter au maximum le bruit de fond, à l’origine de signaux pouvant être confondus avec les traces de la matière noire. C’est dans ce contexte-là que l’environnement du détecteur joue un rôle clé : à plus d’un kilomètre sous la montagne, dans la chambre à basses émissions de la caverne du LSM, les surfaces hyper-sensibles des CCD sont à peine troublées par le rayonnement naturel.

C’est grâce à cette précision et cette absence de bruit de fond que la collaboration peut affirmer avec certitude avoir établi des contraintes strictes sur l’existence de matière noire dans la gamme de masse visée. Le détecteur prototype de 20 grammes a en effet relevé… un grand vide. « Les données sont très propres. Nous n’avons simplement pas détecté d’électrons en dehors d’un infime bruit de fond. Nous avons donc exclu les prédictions des modèles de production de la matière noire visés par l’expérience, avec les meilleures limites mondiales sur l’interaction avec les électrons dans notre gamme de masse », commente Antoine Letessier-Selvon.

Fait notable, seuls trois mois d’exposition auront suffi pour obtenir ce premier résultat, une durée d’exposition remarquablement courte pour une expérience de matière noire. Le taux d’interaction entre matière noire et matière ordinaire serait en effet très élevé pour les transferts d’énergie faibles caractérisant les interactions dans l’expérience DAMIC M. Ces trois mois ont donc suffi pour exclure l’existence d’interactions, là où des collaborations cherchant des particules de matière noire au taux d’interaction avec la matière ordinaire beaucoup plus faible peuvent patienter jusqu’à plusieurs années avant de parvenir à un résultat.

L’expérience principale, qui démarrera en fin d’année avec 104 CCD (contre 8 pour le prototype), ouvrira la voie, avec une précision accrue, à un élargissement des contraintes placées sur les particules de matière noire dans le royaume des basses masses, afin de continuer à tester les modèles théoriques de production de cette substance insaisissable. « Ces premiers résultats sont une véritable consécration pour DAMIC-M et le LSM. Maintenant, nous mettons tout en œuvre pour transformer l’essai », termine Antoine Letessier-Selvon.